Il progetto originale

Palazzo Corrodi, oggi sede della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, nasce dall’idea del pittore Hermann Corrodi di realizzare un edificio adibito a studi d’artista, in una zona oggetto di grandi trasformazioni urbanistiche in seguito all’annessione di Roma al Regno d’Italia avvenuta nel 1870.

L’area scelta dal pittore Corrodi per la costruzione dell’edificio, era stata in precedenza occupata dal primo macello pubblico, realizzato dall’architetto Martinetti e voluto da papa Leone XII nel 1825

Negli anni Ottanta del XXIX secolo, durante i lavori necessari all’innalzamento degli argini del Tevere il macello viene demolito e l’area rimane non edificata sino alla costruzione di Palazzo Corrodi, avvenuta tra il 1903 ed il 1906 su progetto dell’architetto Gualtiero Aureli.

A commissionare la costruzione dell’edificio è il pittore Hermann Corrodi, celebre paesaggista nato a Frascati il 23 luglio 1844 all’interno di una famiglia di artisti.

Purtroppo Corrodi non riuscirà a veder realizzata la sua idea di creare in un unico edificio diversi ateliers di pittori e scultori, a causa della sua morte avvenuta nel 1905 ad un anno dal termine della costruzione del Palazzo che ancora oggi porta il suo nome.

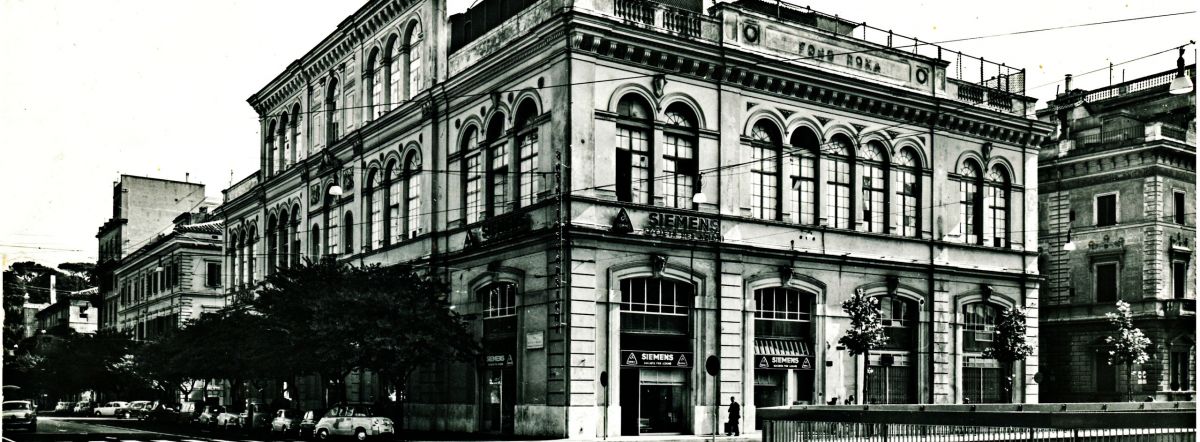

Situato tra il Tevere, via delle Mura (l’odierna via Luisa di Savoia), via Maria Adelaide e via Maria Cristina, Palazzo Corrodi, unico nel suo genere a Roma per le imponenti dimensioni, presenta in origine una pianta a C. Le ali, di lunghezza differente, ospitano al centro un ampio giardino affacciato su via Maria Cristina, lato su cui si apre l’ingresso principale decorato da due colonne composite.

L’intero edificio viene studiato in funzione della sua destinazione d’uso: alto 23 metri e suddiviso in soli tre piani - basamento, parte centrale e la sommità di minori dimensioni - si caratterizza per l’ampia superficie finestrata. Ai piani superiori si alternano bifore e trifore, mentre il piano terra presenta grandi aperture ad arco ribassato, enormi porte finestre alte tre metri che non solo consentono la massima luminosità, ma hanno anche la funzione di accessi diretti dalla strada.

Ognuno dei diciassette ateliers d’artista, predisposti nell’edificio, presenta un’ampia metratura interna, di circa 100 mq, che si suppone - basandosi sull’esempio maggiormente documentato dello studio Trilussa - suddivisa in due zone: un’area adibita al lavoro e dunque allestita a studio, situata nella parte inferiore insieme agli spazi di servizio, dalla quale una scaletta interna conduce ad un ballatoio dedicato alla zona notte.

Anche la decorazione scultorea delle facciate esterne sottolinea la destinazione d’uso artistica dell’edificio. In particolare due bassorilievi forniscono un indizio dell’attività svolta all’interno dello stesso: su via Luisa di Savoia si trovano infatti scolpiti, tra ghirlande floreali di eco classicheggiante, gli strumenti di lavoro necessari ad ogni artista, ovvero tavolozze, pennelli e utensili da disegno; mentre sulla facciata di Via Maria Cristina troneggia una scena allegorica della gloria artistica, in cui, su uno sfondo di ghirlande che adornano un bucranio, riconosciamo la figura di Apollo, divinità della Poesia, della Musica e dell’Immaginazione, munito della sua della sua cetra.